音乐人|周杰伦如何让华语乐坛沉沦

2023-11-18

显然,华语主流音乐在当下呈现出的青黄不接有多方面的原因,但探索这一现象必然要沿着时间线往前回溯,寻找华语与世界脱轨的时间节点,寻找彼时主流音乐所欠缺或自身未能发展带来的真空是如何带来影响的。

回归至90年代与千禧年,可以说华语依旧是充满活力且新鲜,同时也有特色鲜明的本土音乐。另类摇滚与独立摇滚是华语摇滚音乐成长的切口,毫无疑问与90年代国际的另类乐发展形成追赶之势,你可以在许巍的“土摇”中听到具有新潮感的键盘;而在英国浩浩荡荡进行着Britpop - Post Brit时期,中国也发展出了许多具有本土感与民族特色的音乐并完成与Alt Rock等西洋类型的嫁接,你可以在何勇、窦唯、田震、李杰、何静、艾敬的音乐中听到许多华语民族音乐的元素。而在Mariah Carey、Boyz II Men让Contemporary R&B叱咤国际主流乐坛之时,华语也有陶喆、刘沁、顺子做着又正又纯的R&B音乐,更何况还有李玟这种一看就足够时髦以及张惠妹沾带民族音乐底色的音乐人。更不用提收到90年代迷幻乐影响的王菲,带着Sophisti Pop与Power Pop气质的张雨生,嘻哈音乐LazyMuthaFucka与宋岳庭,电子领域的超级市场、李雨寰与陈底里……

周杰伦音乐创作的“秀肌肉”思路以及其局限

繁荣之时自然会有市场宠儿,英语世界出现了世纪末最后一位巨星Britney Spears,西语市场Shakira和Enrique Iglesias走上舞台,宇多田光在日本一张出道专辑就是几百万销量,而在华语乐坛,《可爱女人》前奏“woo”的一声让周杰伦开启了他的时代。如果有人说“周杰伦在千禧年也很土”恕我实在不能苟同,新金流摇R&B全世界都在玩,迟个一两年并不算过时。周杰伦的音乐营养里非常重要的Linkin Park与Craig David在彼时都可以认为是新面孔,更何况Craig David首专也就比周杰伦出道早一年——虽然周杰伦出道前创作的台式芭乐到出道后的部分带碎拍感的R&B两者转变之中对Craig的UKG内容之学习连皮毛都称不上。提及台式芭乐,影响周杰伦创作的还有彼时台湾唱作人的整体氛围,张震岳是最确切的青少年代言人,邻家男孩的定位会成为周杰伦的选择并不完全是自然而然唱我所想,更有耳濡目染与环境暗推。于是在这么错杂的音乐轴线交错之上周杰伦带来了他的前两张专辑。

相较于以“新鲜的流行音乐”为标榜的前两张,第三张专辑《八度空间》或许才是他真正将以往音乐营养完成内化而为己用,真正实现“唱作人”属性在专辑中贴合的一张作品,也是他最为真诚、真挚的作品——但也可能正是因为《八度空间》本身的“细小”让它在金曲奖受到冷遇,随后也让周杰伦重返了此前广受舆论肯定的花拳绣腿招式之中,带来了生涯中最有“秀肌肉”感也是舆论认为的最佳作品《叶惠美》。《叶惠美》专辑拥有华语乐坛前所未有的直截而野蛮的拿来主义,周杰伦也展现出他宛若暴发户秀车的个人风格,他并不是Beck和Black Grape那样近乎放肆到边界模糊的流派融合大杂烩,似乎所有元素都是留给他炫耀的,于是他这里Interlude秀一点,那里直勾勾摆出来——这种“报菜名”式的制作思路无疑符合被金曲奖冷落后他“好那我给你们秀秀”的黑化小学生脾气,并与日后日益增长的臭屁与自恋相伴一整个生涯。于是在之后你还能听到他颇为直接地“word painting”告诉你这里是什么那里是什么,生怕你不知道他有多能。

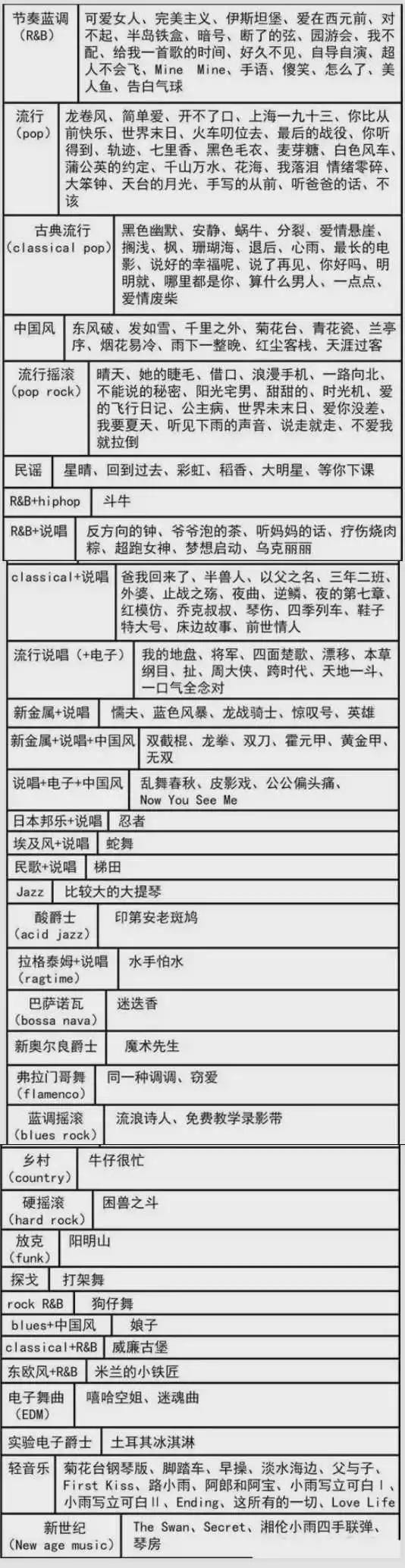

有人说叶惠美带来了周杰伦,《叶惠美》终结了周杰伦,但于此我更乐意探讨《叶惠美》以及这种“拿来主义”对周杰伦以及其听众和华语乐坛的影响。我们可以非常经常地看到周杰伦的粉丝在称赞,或者更确切为其音乐水平背书时,除了已经被证谣的经典“世界十大音乐鬼才”外,往往还会有一长串的流派报菜名:

先不论随手抓到的这一例子之中有无错误,或许创作者在作品中加入更多元素与跨流派尝试的初心已经被扭曲:你能在Beck、Black Grape、Bobby Gillespie等genre fusion创作者的音乐中感到释放与“玩乐”的洒脱,他们的创作自然是充满作者的设计的,却在呈现之中没有那么强烈的“作者在场”意识,你能感受到的是单纯而纯粹的声响与元素的互相作用。但在周杰伦“秀肌肉”的制作思路中,所有的元素似乎有跨越却依旧排列整齐,依附于依旧是流行乐的主轴线四周,他并不强调“拼贴与融合”,他强调“在拼贴”与“在融合”。这并不是成为“音乐鬼才”,而是一种非常自觉的演绎。

事实上周杰伦的粉丝自然接受了这一套,但说实在这样的思路带来的审美实在不是什么好事。

周杰伦及其粉丝对华语乐坛生态、音乐讨论环境的影响

周杰伦始终在流行乐框架内所谓流派融合,似乎让太多人觉得音乐就是要越繁复越花活就好,反而忽视了对元素本身的梳理与整合,于是一阵堆砌的《土耳其冰淇淋》还可以是谁梦里的“实验电子爵士”神曲;其次周杰伦的流派融合困囿于流行乐框架内让其粉丝群体以及更广阔的“路人听众”对于更细分流派的理解愈发抽象,他们知道有细分流派与“其他曲风”存在,却对不同流派之间评价体系与标准、美学原则、呈现思路等等原本应该有所不同的事物一以概之,结果非常尴尬,一是真的有人会对非常基本的内容毫无概念,认为“另类音乐”是对音乐的污名化(真人真事,朋友在表情银行b站评论区看到的),二是有另类与独立的创作者“专人做专事”地做出了更有价值含量的作品之时也会被地卷入“做的这么好应该很火吧”“不好意思伟作全球销量第一了你呢”的not even wrong的莫名其妙的传唱度/商业效益对比之中。后者的确是饭圈,就像你能看到八杆子打不着的听众也有类似的话语,比如Lana Del Rey这一基本跟商业赛道没有太多关系的会被主流音乐人粉丝嘲笑唯一一首Billboard Top10单曲是蹭的Taylor Swift,但这一认知归根结底不还是没意识到不同音乐类型有不同的价值实现方式吗?

由周杰伦及其粉丝,以及前者影响带来的追随者带着这样的狭隘的收听思路构建了当下的简中音乐讨论环境,这也带来了之中更为割裂而极端的音乐价值评判状况。一面是“秀肌肉”爱好者在剖析一首歌的好与坏之时,永远怀揣着寻找“吹点”的评委姿态,也让信息甩脸比细谨传达更有市场,Radiohead一首歌堆十几个和弦太牛逼了,King Crimson器乐一大堆太牛逼了,就是要秀,最喜欢的就是信息密度,对于更“细小”的艺术化表达一把子批为寡淡和无聊,对于氛围化与情绪没有多少的基本理解,对于抒情内容嗤之以鼻不屑一顾觉得毫无营养更有甚者表示一定要和芭乐割席。另一面流行歌思路一招鲜,好听完事——这并不是说“好听完事”不对,而是对“好听”的标准也太低了点。只要入耳就行,你廉价情感批发泛滥如薛之谦陈雪凝照样照单全收,你口水歌也能包装成“旋律价值”一起登堂入室,一辈子唱流水线OST无所谓,至于什么氛围,什么情绪,什么律动,什么音乐人格,全一把子打成伪概念。

这两种结果可能有分化出两类人群,但更多是同一类人的两张面孔,背后的底层逻辑都是“没意识到不同音乐类型有不同的价值实现方式”以及“不同流派之间评价体系与标准、美学原则、呈现思路等等原本应该有所不同的事物本就不能一以概之”,把收听停留于非常快消的状态,而非以听者姿态尝试与作者或者音乐本身进行共情,最终依旧吹《以父之名》是工作,听《晴天》这种情歌芭乐是生活。

这也进而体现了周杰伦的另一个问题,他的所谓流派融合真的有做到扩展听众认知的效果吗?前面几段已经能说明结果,但是不妨说得再明白些:为什么回榜高位的是《晴天》而不是《以父之名》,为什么爆火的是《告白气球》而不是所谓高概念的《土耳其冰淇淋》,为什么爆火的是《明明就》而不是《比较大的大提琴》?——“做的这么好应该很火吧?”——当下能认为《惊叹号》比权志龙还迟两年的廉价舞池音乐是一种超前,认为说唱音乐不过是口头念词,对摇滚的理解就是电吉他刷刷刷刷刷,这些难道跟他平浅的“流派融合”没有丝毫的关系吗?

我从来不认为主流头部创作者是“只做好好听的流行歌”就完事了。如果说国际的创作者在竞争激烈的创作环境之中不断吸收新营养以扩展自己的音乐生命,周杰伦出道以来稳居华语乐坛第一名是否就没有走向更广阔或更纵深的必要了?这是经典的“第一名还要怎么变”的问题。周杰伦的影响力足够显然,《夜曲》一己之力带来了许嵩和网络音乐时代,有所举动必有波澜背后就是“欲戴皇冠必承其重”老生常谈的责任感,以及“你想让你discography好看点”的创作者自觉——前者让Madonna做了《Music》,让Britney Spears找了Goldfrapp,后者则让Bruce Springsteen、Yo La Tengo、Radiohead/Thom Yorke、Nick Cave、Gorillaz保持高质产出至今。周杰伦的抉择不必赘述,跑偏和撒手在选择在专辑中加入更多流行面向的作品之时就已经足够显然,那么责任感这一点呢?

海外听The Knife的时候凭什么我们在听《夜曲》,再过两年可是《Untrue》《Sound of Silver》《Overpowered》全都发出来了!这并不是什么西方中心主义话语权全给英语世界定了,或者什么外国的月亮更圆,而是本来周杰伦就是沿用的海外的音乐语言,吸收的海外的音乐营养。周董,忘了当年生你养你的Linkin Park和Craig David了么?Usher叫你一声你敢答应么?彼时The White Stripes、Interpol、Arctic Monkeys该红红了掀起一阵Post Punk Revival与Garage Rock热潮,念本身华语没有太多后朋听众基础以及你本身没有车库营养不参与也没事,但既然开始搞电子舞曲和Electro Pop凭什么让我们听《夜曲》这种给彼时5年前的瑞典人听了都觉得廉价、过时、简易、土气、幼稚、贫瘠、浅显、矫情、口水、作态的玩意,是你那时候没钱吗?——然后就这还催生了经典粉丝名言“夜曲一响,上台领奖”,甚至还打得出“为什么周杰伦的歌没有年代感”这样的热搜。

周杰伦对民族主义的利用

既然提及周杰伦音乐营养来源于海外,就会想到周杰伦在《惊叹号》完成对权志龙电子舞曲的反刍后振振有词说出“别让韩流太嚣张,华流才是最吊的”的端起碗吃肉放下碗骂娘赢麻名场面。

民族归属感与自豪感没有错,都做到第一名了即使没有带来太多营养成为华语代表也并不是不合理,但值得注意的是,周杰伦文本之中对华流或者说华语的捆绑并不是全然的民族意识驱动的,更像是带私货的拔高。《双截棍》一句“东亚病夫的招牌被我一脚踢开”或许是直截的喊口号,《本草纲目》则是明显地通过强调民族实则在给自己膨胀的存在感进行包装。

在“我要面子”带来全曲最真诚时刻后开启了自我意识与民族意识的强势打通,于是“这些老祖宗的辛苦”是为了“我们一定不能输”背书,更有“用我的方式改写一部历史”天将降大任于斯人的宏大使命感,最终引经据典阐述家大业大文化深厚广博也只是落脚于“看谁厉害”。你不得不承认方文山是他最心有灵犀的词作伙伴。

选自《依然范特西》乐评

《本草纲目》将自我意识和民族意识的强势打通,并不是“时代继承者”的承担意识,而是自我角度出发的责任包揽,最终落脚于“用我的方式改写一部历史”实是在强调自己的重要性,从而将自己推上音乐皇帝之位刻画出“舍我其谁”的场面。他是在说“我是中国人”吗,他是在说“我是周杰伦”。

可能99.99%的情况是,《双截棍》之后这一角度实在太确切于呈现“你们低估我了我是狠角色”的黑化小学生心理,其实他也并未那么多的拔高,但在“华流才是最吊的”的捆绑之后必然带来了“abuse”的效果,并最终呈现在周杰伦粉丝的话术之中。讨论海外创作者时有可能随机触发“假如华佗再世 崇洋都被医治”歌词复读与“英文歌是吧”说辞。

当然了,周杰伦音乐营养来源于海外的内容实在太多,西洋音乐也是周杰伦所谓流派融合重要组成部分,这时候说“假如华佗再世 崇洋都被医治”是一种睁着眼睛说瞎话的忘本。难道《本草纲目》MV里的跳的不是街舞而是五禽戏吗?

周杰伦所播种与孕育的

提及周杰伦与汉文化还有一个关键词是不能略过的,也就是中国风。所谓“三古三新”这种大概率从哪个百度贴吧传来的“周氏中国风“基本原则是一种莫名其妙也没什么意义的总结,因为所谓周氏中国风不过是Pop/R&B之上换配器音色配合方文山堆砌辞藻有眼无心的歌词就自称自己是一个genre了——自成一派哪有这么简单的道理?Britpop虽说重提吉他摇滚,但是融合入新浪潮、Chamber化与噪音化大有人在,在文本上《Common People》和《Parklife》也够直戳英伦生活状态内核的吧;你照葫芦素描级画瓢有什么好自成一派,与王力宏开创所谓“Chinked Out”也就理念更明确之外没有什么区别。至于五声音阶,也没见他以此为噱头过,甚至不如黄龄《High歌》或者大洋彼岸Grimes《Genesis》来得让人印象深刻。

就如《夜曲》能播种处00年代末网络音乐三巨头让《老鼠爱大米》式的音乐有了更年轻的创作者,周氏中国风给华语乐坛带来了古风/国风音乐这股妖风。在流行基本框架上加传统配器音色,在文本上堆砌意象(有意象就行,叙事节奏要么写得跟流水账似的要么跳得宛如穿梭于平行宇宙也无所谓),一样的肤浅,一样的“意思到了就行”,这不是直接产物谁都不信,更何况00s至10s华语乐坛确是周杰伦最有影响力,如果这部分音乐的成长营养不是来自于他难道是这类创作者生来就能产出这样的东西吗?

抛开这样的“中国风”对上世纪港乐李迪文等创作者以及90年代以来港台陆三地致力于民族音乐元素的流行化运用产生挤占是“劣币驱逐良币”与话语歪曲的事实,中国风并没有给华语音乐带来所谓的新门面,反而把华语流行在民族元素的创作上进一步收紧,这也就带来这一类音乐产出呈现出也走向了更为下沉的方向。古风音乐最直接的应用产地与重合受众出现在哪里?抖音呗。当然按照现在的舆论态势,虽然周杰伦播种出《离人愁》是他应得的,古风与下沉市场的贴合和周杰伦把自己与华流捆绑的行为是契合并且为后者提供了更多拥趸的。就像刀郎无意间被指认成为新民族音乐的类型开创者,周杰伦也自然而然被下沉市场的群众们在华语皇帝与华语音乐代言人的追封道路上大封特封。

还有一点是从周杰伦的流行化选择来看,他是显然的芭乐拥护者。华语乐坛的芭乐情怀并没什么问题,因为哪里都有人爱听芭乐,正如黄耀明所言“情歌永远是主流”。周杰伦每张专辑的抒情曲目在依循他自己的三板斧打造出了新世纪以来的华语芭乐基本款,你可以发现他给陈奕迅所写的《淘汰》与《明明就》可以丝滑相接,千禧年国际的抒情音乐经典款式被他挪用至此成为一潭死水,并带来李荣浩薛之谦一众学生。此前的华语抒情音乐有滚石打造的唱作人,你可以听出之下Contemporary Folk、Indie Rock等等内容的影响,纵使是被嘲讽“中岛美雪养活”的港乐(此点反驳可见于本人在港乐台乐对比中的文章)也可见到不少Synth Pop影响,但从新世纪开始,华语主流的芭乐走向了趋同,情感与文本也变得陈词滥调。很多人指责Taylor Swift说她写的词太有心情日记的矫情,但其实华语主流甚至做不到她抒情的真挚。而周杰伦的芭乐呢?《我是如此的相信》这样的歌没听出跟李荣浩有什么区别,他本来就是这样音乐类型的既得利益者。

营销天王,最大饭圈,周杰伦的产业影响

没有研究过微博热搜,对于很多人所说周杰伦一年买两百条炒作没什么想说的,虽然上次看到“周杰伦的歌为什么没有年代感”的确感到“事出无因”,再者当下许多周杰伦及相关ip的联名比如上次“奈雪 x 范特西”并没有经过周杰伦最核心团队之手,其实以此为咎没什么理由。而在周杰伦的00年代各种接地气和青少向品牌营销,说实在也只是非常正常且合理的商业操作,音乐人本就需要包装。

而这里想要探讨的“营销天王”与“最大饭圈”,需要找寻到一个非常重要的节点,那就是周杰伦与蔡徐坤超话之争。周杰伦在这场纷争中的定位是老一代创作者的代表,而蔡徐坤所代表的是偶像与流量,最终在对比之下让周杰伦成为了“真正在做音乐”的定位;然而,这样的榜单位置争夺本质依旧是非常饭圈的,给周杰伦打榜刷数据事实上也并未是所谓“给真正做音乐的正名”,最终实现的是让“真正做音乐”成为了周杰伦的人设与定语,这其实与蔡徐坤“偶像练习生出道位第一名”并无太多区别。

也由此周杰伦完成了从偶像到“偶像”的转变。进而你能在太多地方看到周杰伦各种数据的背书达人,我们说欧美Diva和Kpop才是真正饭圈,但事实上提到音乐质量讨论就搬出“15座金曲奖秒了”,然而这与“三封格莱美年专”“格莱美流行类大满贯”“滚石五星专辑秒了”“大赏女团”的说辞没有任何的区别。为偶像取得成绩感到骄傲无可厚非,但以此进行拉踩是显然的饭圈行为,一句IFPI销量第一来反驳所有,跟“Billboard冠单14支秒了”“音源日冠月冠年冠秒了”没什么区别——但问题是,欧美Diva和Kpop粉丝实际上从来没有辩驳过他们是不是饭圈,这就是他们的生态,然而周杰伦及其粉丝人设确立的出发点“真正做音乐”以及其一贯话术就让他们好像和饭圈划清了界限,可事实上却成为了打着“我不是饭圈”幌子的最大饭圈。他们对于数据的依赖是显然的,而如果不是最大饭圈,又何来能力给豆瓣施压连着半个月急忙修改算法锁分呢?

那么如今再回看有关周杰伦营销的种种争议,“情怀”何尝不是爱豆们卖“青春气”的近似类型,买热搜又何尝不是寻常的品牌维护手段,至于那次超话之争,周杰伦的角色难道不就是个更火一点的蔡徐坤吗?

当然,至于此还需要提到华语乐坛独有一份的数字专辑。在当下这显然是饭圈打榜的数据工具,应援集资、投票打榜的基础就是数字专辑,而二次消费本身实际上是给音乐的流通带来了不少阻碍的,如果说Taylor Swift于2014年所支持的音乐付费化是以维护创作者版权与收入为初心,那么数字专辑本身则是将销售收益更多归属于平台与唱片公司本身。既然本身对版权意识(简中现在版权意识发展了吗?没有)与独立音乐人收益本就不为主要,那么它的更多意义必然也就落地于成为数据而已。回望一整个数字专辑历史,你知道第一张数字专辑是什么?《哎哟,不错哦》。不过在彼时尚未有明确数字专辑销量榜单等等,周杰伦选择音乐付费化契机推动数字专辑二次消费的目的则更显然是寻找流媒体平台发展对实体唱片行业的进一步冲击之应对,简单来说即追求新的变现方式,钱进了杰威尔口袋难道不就等于进了周杰伦口袋么?不仅要做business,也要做businessman,虽然数字专辑之后的饭圈扭曲与他无甚关系,但此举初心本身就不是为了带来对创作者更好的产业效益。

结语

我记得一位曾经关注我的周杰伦粉丝把我打为互联网小鬼时说“怎么能把这么复杂的事情都归因到一个人身上”,这并不是所谓“英雄造时势”的唯心,而是既然成为了具有广阔影响力的人,那么影响力本身就是客观的,带来的影响与后果也是可以回溯的。如果诸多原因都与你有关,那么为何要把自己摘得干干净净做一朵白莲呢,明明你已经是既得利益者了。不如于此总结,周杰伦就是一位聪明同时也投机的的创作者与音乐商人,至于华语乐坛应该如何发展、是否需要维持健康良性的环境,在他眼里似乎是“我死后哪怕洪水滔天”。

他当然思考过这一问题,不过既然《超人不会飞》(那就别硬上),他的落脚点也并不是“拯救地球”,而是“我作为超人”,于此也才会有“第一名还要怎么变”。这自然是令人感到悲哀的。