Rated by mortal

Genre: Singer-songwriter/Folk/Pop

Release: 1983

Label: 滚石唱片

周五乐评,每周一张值得回顾的华语佳作。

前言

夹杂在《之乎者也》与《家》之间的《未来的主人翁》被许多人认为是罗大佑最好的一张专辑,在这张专辑从音乐制作的角度上而言要比之前的《之乎者也》更加成熟。但是最终如果以整体的艺术作品的角度去看的话,我认为这张专辑与《之乎者也》或者后来的《家》相比的话,气质相对不那么统一,然而也许它的魅力就在这不统一当中。

《未来的主人翁》的整体气质是比较复杂的,某种程度上它是《之乎者也》的一种补充,也是为后来创作许多主题的一种扩充。比如我们可以在《青春舞曲》或者《诞生》这样的歌里听到罗大佑很青春的一面,这种青春感是来自于一个青年人,一个尚且还对还对世界抱有期望的青年对于世界的展望。但是他已经不可避免地明白了世界上的各种危险诱惑与躁动不安。仿佛一只脚踏在青春逝去的边缘,一只脚踏在告别过去的成年。这些揪扯的,矛盾的,说不清理还乱属于未来的主人翁。而他的另一面,是冷静的叙述,却有以千钧之力将听众的心灵打碎而又片片拾起的温柔,这也属于未来的主人翁。这两种气质看似不统一,但是当我们听完整张专辑之后就会发现:那些急躁的歌曲当中饱含着青年人的纯真,脆弱与对未来的期望,而那些冷静的歌曲当中包含着至深的,只是说出口的感情。这样一体两面的叙述构成了更加立体的结构。

《诞生》之于《未来的主人翁》算是一个小序言,嘈杂的吉他的与挣扎的歌词反映了作者此刻心境的复杂。”女人“在罗大佑的歌中是一个常用的意向,并贯穿了整个职业生涯。但是他的使用却没有李宗盛的油腻感,从创作上来讲罗大佑是相当尊敬女性的。在他的歌曲当中虽然看似有对于”女性“的讽刺,但是反应的核心却往往是青年人对于自我的不确定,因此对于眼前的这个幸福才感到退缩。有缺陷的人最渴望幸福,但只有勇敢的人才配得到幸福。“虚伪的纯洁”“温暖的矛盾”当中的“虚伪”和“矛盾”不单单指向的是女人,同样指向自我。但说白了,有多少人能对自己的选择坚定不移呢?又有多少人能不被摇摆,不怀疑自我呢?歌曲的中间唱到:“有多少的孩子在今天诞生,你要他们将来,成为什么样的人。”也是一种对于变化时代下不变的人性的一种焦虑——即使意识到了这一点不可避免地继续下去,但还是异常地焦虑。我们可能会觉得这首歌的思维有一点跳脱,但它很适合作为整个专辑的序曲。

再顺便列举一些罗大佑歌曲当中关于有此类作词手法的歌曲。

《之乎者也》当中的《恋曲1980》,开头便写道:“爱情这东西我明白,但永远是什么”,在现场专辑《青春舞曲》当中采用了合唱的方式重新演绎了这首歌,我其实一直很纳闷,这样一首表达人的感情终究会随着时间被改变的歌曲,为什么会用合唱这么违和的方式呢?现在我逐渐明白了,他所表达的并不是人的无情,而是想痛惜自己曾经寄托过的感情,哪怕它会消逝,只是一种幻影。“美好的回忆”原本是“创痛的回忆”歌词结尾当中的“亲爱的莫再说你我永远不分离”被替换成了“亲爱的莫再说你我明天要分离”。合唱《恋曲1980》的并非无情,而是一群知道人生易逝,人性易变的人们在试图抓住那点青春的幻影。从这里我们也知道罗大佑的歌词有时候是会“骗人”的,我们应该去认识到他真正想要讲的东西是什么。

《家2》,歌曲当中把家庭比喻成了“温暖的陷阱”,但并不是一种拒斥的姿态,而带有“即使这是一个陷阱,我也要踏进,去追求”的决绝。

《爱人同志》专辑同名曲,混入革命元素去比喻爱情当中的矛盾,显现出了一种在爱情的忠贞与矛盾的纠结感。(这首歌就是讲爱情的,只是混入了一点革命词汇元素,想要听讲政治的可以去听同专辑的另外一首)

《恋曲2000》中的《台北红玫瑰》,与《诞生》不同的是,在这首歌当中女性成为了一种被“审视”(其实是更多是怜悯):那些,开心的,痴心的,关心的,真心的。到底在哪里呢?女性真的得到了什么嘛?还是只有落寞,只有以酒寄托杂思?

《美丽岛》当中的《网络》,这是罗大佑作词技法最高超的一首之一,歌词当中运用“网络”这个意向,在新的时代本来无意义的网络却被成为寄托欺骗与流动的情欲的工具,但在歌曲的情绪在副歌与结尾又转向对于同样囿于这场没有胜者的游戏下对于女性的悲哀。

废话先说到这里,总之我们需要注意到罗大佑隐藏在歌词背后真正要去写的内容。这往往需要去联系他整个职业生涯创作能够有更好的理解。《诞生》在我心中虽然就是一首简单的序曲,但是却有足够复杂的情绪引出接下来的内容。

未来的主人翁

《亚细亚的孤儿》是本专辑最伟大的歌曲之一,它所特指的并不是亚细亚的某一个民族或者是国家,而是每一个曾经对这片土地有过幻想而又破灭的人。他们出生并且成长在这片土地,但精神上始终是无依无靠的孤儿。

亚洲是被迫进入现代化的,在这个旅途上他们一直处于主流世界的边缘。尽管他们似乎得到了许多“好东西” ,比如宪法,现代化,科学,自由民主等等。但是这些东西毕竟不是自己发展出来的,很长时间里我们都不能够真正拥有它们。罗大佑曾经在美国要求台湾在伊拉克战争当中派兵之中剪碎了美国护照。这在某种程度上就是一个势单力薄的地区的悲哀。

更多的问题是 “亚细亚” 内部的,

没有人要和你玩平等的游戏,每个人都想要你心爱的玩具

也容易联想到与我们每个人息息相关的控制与剥夺。

多少人在追寻那解不开的问题

多少人在深夜里无奈的叹息

多少人的眼泪在无言中抹去

亲爱的母亲这是什么道理

几句简单的歌词却有千钧之重。有的人可能觉得这样的表达太过“伤痛”,太过悲情。但我认为,力量只能够从这些直击心灵的内容当中获得。它虽然揭露了伤疤,但也同样传达了一种强大的共情与理解。

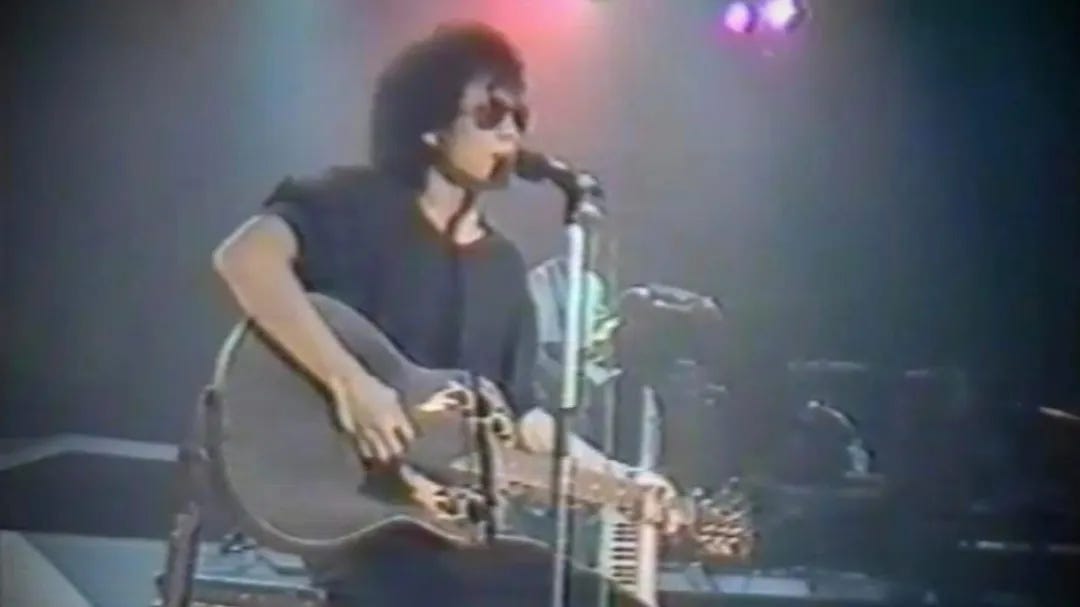

从艺术表达来看,本歌曲显得比《之乎者也》当中所有歌曲制作都要成熟。中间的军鼓与唢呐的配合也大概率影响到了大陆。不过我觉得成熟不代表好,罗大佑在这首歌里面一些元素让我觉得过于刻意,比如童声的加入。罗大佑对此的解释是童声的天真可以与民族的伤痛进行一种反差和对照。不过《亚细亚的孤儿》当中的情绪明显是属于成年人的,儿童理解不了这种情绪。《亚细亚的孤儿》最打动我的时候,反而是它显得更为简单的时候。比如纵贯线的这个现场:

《现象七十二变》是一首“批判性”的歌曲,在罗大佑的创作当中属于老生常谈的话题,但是这里的表达与《诞生》或者《鹿港小镇》这样的批判性歌曲不同,前者身上罗大佑更多是作为一个局外人去观察,但是《现象七十二变》写的是在这场闹剧下却无法脱身的自己。情感上与之后的《家》更为类似。

黄花岗有七十二个烈士

孔老夫子有七十二个弟子

孙悟空的魔法七十二变

我们又等到民国七十二年

这几句只有“七十二”这个数字相同,乍一看这样的描绘是没有逻辑的。但这种杂乱却恰好体现了作者对于当下世界的认知:复杂的,不可捉摸的。因此在开头几句罗大佑只是写了几句不同“现象”来引起后面的叙述:

有人默默耕耘默默从事

有人在过着他的太平日子

有人在大白天里彼此明争暗斗

有人在黑夜之中枪杀歌手

同样世界下却有着截然不同的生活方式与思维模式。

之后又一转到对于现代复杂社会当中的困惑的叙述:

眼看着高楼盖得越来越高

我们的人情味却越来越薄

朋友之间越来越有礼貌

只因为大家见面越来越少

苹果价钱卖得没以前高

或许现在味道变得不好

就像彩色的电视变得更加花哨

能辨别黑白的人越来越少

在人们的心中仿佛有一堵无法跨过的高墙,世界变化越来越复杂,却也让人越来越看不清,问题也一直存在。

在结尾部分,罗大佑用一种偏祝福与期望的语气结束了这首歌:

如果只要生存非常容易

只要你对人保持一点距离

但是生活不能像在演戏

你戴着面具如何面对自己

或许你将会真的发现一些奇迹

只要你抛开一些面子问题

或许你将会发现人生还算美丽

只要你抛开一些面子问题

这首歌的歌词写的很长,却也写的相对简单。仅仅是一种对于社会乱相的叙述以及抒发一点期望。但是它的叙述角度是弥足珍贵的,就像歌曲后面说的:

如果只要生存非常容易

只要你对人保持一点距离

但是生活不能像在演戏

你戴着面具如何面对自己

这其中的情绪就很微妙,知道世界很差,但是心中却还是有那份难以割舍地对于世界的期望。

《牧童》和《稻草人》在罗大佑创作的歌词生涯当中都属于比较青涩的作品,他的歌词写得很简单,意象使用也比较简单。歌词中对于文字的雕刻能力一直是罗大佑的短板,即使是后期也是如此。比如在《牧童》当中,这个歌词并不能算好,因为他只是很简单地用意向堆砌起了一个不算让人印象深刻的意境,比如青草啊,牛羊啊,牧童啊,都太简单而且并不奥妙了。歌词功能体现地很片面单一。但是罗大佑依然用他无可匹敌的旋律让此歌曲依然完全称得上佳作。而且虽然文字本身不够出彩,但是情感依然是厚重而且贯通的。

罗大佑在《牧童》当中体现的感情是内敛冷静,却又炽热的。牧童置身于一个很荒凉的环境当中。歌词当中几次出现:“冷漠的笛声”这个词,我的理解是这代表一种对于荒谬的世界的冷眼旁观。而 “青鸟” “九月的诗” “菊色的梦” 则代表牧童的一种最终的归宿或者想要去寻找的东西。所以我说歌曲的感情也是“炽热”的,我冷漠与炽热,不一定是一种对立的感情。有的时候冷漠是感受力差的体现,但有的时候冷漠是对于浮躁的世界的拒绝,只是将感情藏在了心里。

比较有趣的一点是,在专辑当中,罗大佑的感情上更偏向于冷静。但是他老了重新唱这首歌的时候,他的感情更偏向于孤独与一种对孤独的自我的安慰。

专辑主题曲《未来的主人翁》是一首长达七分半的长歌,很多人说这首歌写给了台湾的未来,我觉得更精确地表达应该是,一种对于未来不可避免地“依然如此”的极度担忧。人是靠生活与期待生活的,当看到最应该充满希望的新一代人,依然会不可避免地走向破灭之后,矛盾感就上来了。就像后来在《我所不能了解的事》当中唱的那样:

如果没有缤纷的色彩

只有分明黑白

这样的事情他应该不应该

成长难道只是杀死心中地期望的悲剧吗?在歌曲当中,也有一点对于”我们“这一代人要努力,去给孩子们创造一个更好的未来的呼吁。但是这毕竟是困难的,后面重复的“就这么飘来飘去”不仅仅是在写未来的主人翁们,也是生活在当下,想要改变却又无能为力的“我们”。

说句题外话,罗大佑的很多歌其实更适合五十多岁的那个年纪唱,那个时候依然保留着唱功,嗓子技能不会像老了之后那么沙哑,却有比青春时期更足的张力与沧桑感。

《青春舞曲》是一首对民谣的改编。突出了原歌曲当中“我的青春一去无影踪“这个主题的同时,又多了几层在当下生活的道德焦虑的味道。重复的内容没必要多说,这首歌可以和《青春舞曲2000》或者侯先生的《龙的传人续篇》对照来听,从艺术角度而言我认为还是后两者更加成熟宏大。但是青春时期对于世界的青涩,冲动,不成熟也是非常非常珍贵的。从民歌到罗大佑独立创作的那一段的内容的衔接间奏我觉得比较生硬,但这种生硬又契合了这首歌略带焦躁的感情。

《爱的箴言》和《小妹》是罗大佑最好的那一批情歌了,一个写奉献,一个写安慰。爱当中的真诚,执拗和付出在《爱的箴言》当中都写的很好。这首歌的旋律美一定程度上被罗大佑的嗓音给掩盖了,可以去听一下邓丽君的版本。(当然罗大佑还是更 “对味” 一点)当然,对于罗大佑的情歌大家也远远可以不局限于爱情,有的时候亲情友情会更适合。毕竟这是“爱的箴言”而非 “爱情的箴言” ,在歌曲当中,只是一遍遍地写付出却没有写为何付出,只有自己才能体会那无人能理解的孤独。这倒是让我想到了《是否》里面的那句:“情到深处人孤独”,有的人可能原本是不孤独的,孤独反而是他们遇到了那个人,才在这份感情面前感觉到了自己的弱小。

《小妹》是本专辑第二长的歌曲,是我很喜欢的一首情歌,感到比较可惜的是罗大佑很少在现场唱这首歌。

我在构思这篇文字的时候,对《未来的主人翁》的主题一直没有一个整体性的把握,直到我听到了《小妹》当中的那句:

黑夜已笼罩这城市的苦恼

我才感觉到这个专辑当中的这些歌曲当中的整体气质。城市是客观的,也是由一个个人组成的,他的庞大吞噬了一个个渺小的个体的情感。这个意象用的很好,黑夜是没有声音的,但是却有无数个人的心中挣扎在各种各样的痛苦和苦恼当中,世界是不会说话的,说话的只有人。这里面有安慰:(该去的会去,该来的会来)却更多的是无可奈何——是那种认识到人生的有限与局限的无可奈何。(命运不能更改)我们在告别时代,也不清楚未来会怎么样。只能用这简单的歌曲,让同样有这样的敏感的心的人相互慰藉。

《盲聋》,歌曲名意味着感受能力的缺失,罗大佑用这首歌来叹息人们的迟钝以及遗忘,整体上是一种很抽象的表达。这首歌里面融合了大量意象,歌词设计并不算精妙,比如什么算命的老者,破落的庭院,喧嚣的霓虹灯等等,从文字设计上很一般。但是有的地方在歌曲当中就显得不错,比如

算命的老者受到无知人们过度的恩宠

这句,人们想通过算命来消除未来的不确定,却不注意世界的复杂以及自身行为的影响,本质上是一种不自信。崔健曾经唱过:

过去我曾经以为的未来可不是现在,但现在似乎才明白什么是未来......

事实上不存在 “未来” 这种东西,只有不断的当下组成的连续时空,它(当下)既构成对于过去的回忆,也构成未来自己的模样。不去注重当下,而希望可以有一个不一样的未来无疑是荒谬的。这样的描述自然也和 “盲聋” 这个主题相得益彰了。此外《盲聋》我感觉还是在现场专辑当中更好听,更有摇滚风格,听着也更青春。

《稻草人》是本专辑的最后一首歌,也是这张专辑最长,编曲对于罗大佑的创作风格显得比较独特。它在描写孤独:一开始是静静的承受这种感觉。然后在短暂的停顿之后,音乐突然激昂了起来,仿佛情绪如同千军万马涌上心头,在这一刻把所有的呐喊,郁闷全部呼喊出来。但歌曲最终还是回到了 “孤独” 这一层,罗大佑非常喜欢用很激昂的表达去写孤独,比如《船歌》《宁静温泉》等。吸干你的眼泪的同时却又给予你安慰。只是这首歌在结尾处又进入了个人的哀怨当中。

多像不知足的云,四处飘荡

这一句我认为是本首歌最好的一句歌词,即使知道了这个世界复杂的以及痛苦的一切,却还是不相信这就是世界的全部,还是不自然地寻找那种可以相互慰藉的归宿。确实是很心酸很真诚的一句。

至此,专辑的全部歌曲感想也到此为止了,我想,如果用一句话来形容《未来的主人翁》这张专辑的话,那就是孤独。整张专辑的所有情绪,仿佛都能凝结于此。无论是《爱的箴言》里面,那种默默付出不求回报的视角,还是《稻草人》当中的不知往何处去的情绪。都让我们感受到及其浓烈的共鸣,专辑当中还有一些及其宏大的命题,诸如《未来的主人翁》《亚细亚的孤儿》,但罗大佑却是以私人化的视角去叙述的。而在一些似乎应该私人化的情绪当中的歌曲,罗大佑却也会显得很很 “宏大” :比如《小妹》当中的“黑夜已笼罩这城市的苦恼”,比如《稻草人》当中忽然激烈的间奏。有时候情绪会因为年轻产生表达上的稚嫩感。但是更多的时候,我们还是不得不赞叹他那种仿佛一瞬间就可以直击心灵的艺术天赋,在这默不作声地世界中,每个人都是一个舞台,每个人都有无数地情绪在不被理解当中慢慢凋落,但世界却永远只是这样不做声色地继续着。也正是因为这张专辑当中的情绪太过沉重,让罗大佑不得不在后来的《家》当中短暂地休憩一下,同时也开始寻找他的创作另外的可能性。