Rated by 李友前

Genre: Cantopop/Dream Pop/Psychedelic

Release: 1995

Label: Cinepoly Records Co. Ltd.

周五乐评,每周一张值得回顾的华语佳作。

王菲惯用的梦泡创作思路大部分继承的是Cocteau Twins后期《Heaven or Las Vegas》到《Four Calendar Café》中注重旋律,明快而流行化的清新梦泡路线。从90年代中期时不时夹在她专辑中的几首梦泡思路曲目,再到完全遵循整轨梦泡思路的另类流行大碟《浮躁》,王菲和制作班底的思路一直很明确:用抒情流行音乐的简洁打磨隶属于梦幻流行的吉他音乐曲风,使其相比它的欧洲迷幻乐根源更加清新甜美,以衬托王菲自身富于辨识度和流行气质的人声表达。

举个例子,翻自小红莓《Dreams》的《重庆森林》主题歌《梦中人》,王菲的声音相比原曲的混制处理更加清澈,吉他音墙的处理则是更加明晰。而同属电影插曲,翻唱自双子星《Bluebeard》的《胡思乱想》则是突出了贝斯线律动让曲目更富“让人能够跳舞”的流行气质。不管从主题还是听感上,《Di Dar》之前王菲所做的几乎所有梦泡曲目都是甜美清新而积极的。

事情到了《Di Dar》情况有变。《Di Dar》吸收了更多迷幻乐元素,《迷路》和《无题》紧跟神游舞曲大潮的进军方向也为她后来电气化的尝试迈出一步。但从编曲导向和王菲自身的声乐表现来看,《Di Dar》的思路是对她梦泡创作路线的延续。但比起以往的阳光向上和清澈,《Di Dar》的摇滚向曲目是粘稠纠结的。诸如《假期》里对感情的随心所欲和不确定,与《暧昧》里患得患失的边界游移之间的自相矛盾,构成了专辑情绪线推进的动力,一直到专辑收尾《流星》彻底放手,给出“老娘不爱了”的解脱。

《Di Dar》基本是王菲透过与林夕的合作,第一次以完整的故事化情绪线来勾勒专辑行进并且成色相当优秀的尝试,这种思路再被完全贯彻还得等到《只爱陌生人》和《将爱》。与王菲其他的港乐作品共通的是,《Di Dar》依然在流行性和前卫度上达成了巧妙的平衡。10首歌在严密的情绪线流转中统一在杂糅着芭乐摇滚和电子音乐的专辑色调内。经过了《讨好自己》实验与流行的结合尝试后,从英式迷幻摇滚的大回授吉他流行《假期》到疯狂急促的Trance-hop《无题》,更牢固把握创作主动权的王菲在《Di Dar》创造了更多先锋的声音。

90年代中期的王菲嗓音正恰适演绎旋律性强而编曲繁复的《Di Dar》,而她对英式迷幻乐的先锋视野正是推动专辑成色如此优良的核心原因。而除了歌手自身的努力,《Di Dar》被誉为港乐巅峰的原因之一亦也在于它汇聚了包括且不限于张亚东,窦唯,刘以达,C.Y.Kong,陈小霞等大佬协助制作。专辑发布获奖无数,带来了巨大的商业成功和无人能打破的单曲榜记录。

专辑由王菲本人作曲,窦唯编曲的同名曲《Di Dar》开场。从弦乐和温暖的铺底键盘,王菲幽灵般的气声忽远忽近,演绎着“不敢偷看你一秒”的若即若离与对感情的小心翼翼。贝斯与鼓的简单节奏好像钟表上时针滴答滴答的飞逝声音。而进入副歌重复滴答滴答时鼓消失,弦乐拉慢,背景人声轨不断吟唱着,仿佛刚刚还在往前飞奔的钟表在副歌处就放慢了脚步。饱含《艳阳天》味的主音合成器虽然土却相当轻快,为专辑开了个甜蜜却隐藏着“不敢拥有你多少”占有欲与距离感并存的头。

《假期》的第一句词便是“钟摆在这心里晃动/每点每滴倒数”正与上曲《Di Dar》的时钟轮转相呼应。曲目编曲由张亚东主手,而曲作再次是王菲本人呢。阴沉的吉他回响盘旋在王菲疏离空灵的混声表现上,这兴许是王菲最接近后朋时期的Cocteau Twins的一首歌,但对这种阴暗氛围的追求更多应该是始于Portishead的影响。重复了整整一分多钟的A段向听众输送着听觉上的压迫,正如歌词中把一段无疾而终的恋爱比作假期结束,听众似乎也在漫长无助地等待着歌曲向未知方向的行进。哥特风味的预副歌念出“现在尽量放任吧/始终都须要回家”和凝重的鼓点进入,王菲激昂的另一轨人声的高调进场和间奏的吉他演绎,宣告着假期结束,一种及时行乐却又执迷宿命论的悲观浪漫观。跳脱常理,没有固定主副歌的结构正如一部让人摸不着头脑的胶片电影,充斥着《春光乍泄》式酸涩又放纵的浪漫气息。

《迷路》带有浓烈Portishead式黑色,诡异,阴暗沉缓的神游舞曲色彩。恐怖电影配乐风格的弦乐夹着渐强的吹泡鼓组渡入前奏。合成器在背景制造着诡异的电子声响,仿佛鬼火在身后飘动。“黄像雨后黄昏/蓝像世上男人”,林夕用斑驳的色彩比喻折射出男女感情的曲折迷离。副歌节奏加快,王菲吟唱的人声单薄又空灵,散发着步步迷路的微光。中段弦乐突然提亮又马上黯淡,尾端尖锐的拉弦伴着一点点淡出的鼓组更塑造了幽暗的气氛。“想你直到直到直到无法回忆/念你念叨迷路也好/不可安静”《迷路》承接《假期》的短暂爱情,而走入了迷路的怀念与自我麻痹。

《暧昧》用繁杂的内心活动描绘了对另一方若即若离,患得患失的暧昧情绪。“徘徊在似苦又甜之间/望不穿这暧昧的眼”是看不穿对方真实想法而难知前路的忧伤与当下暧昧甜蜜的快乐杂糅。钢琴与弦乐的配合让这首芭乐也颇具张力,更不必说本曲本就抓耳的旋律。《或者》前奏漫长的弦乐将人拉入暧昧的回忆长廊。带效果器和原声的双吉他拨弦在弦乐打底下让芭乐染上了梦幻流行的色调。在各种“或者”的不确定与距离忽远忽近间,却还是仍然难以找到对方的替代。

《我想》是流行音乐中那些不可能的时刻之一。充满紧张和张力的主歌前半分钟仅有吉他拨弦的伴奏。鼓带着贝斯线和梦幻的吉他扫弦进入,让人想起《菲靡靡之音》中的制作手笔。“可能是/但是未成事 几乎是/但是未曾是”两对矛盾的语句却是爱人在感情中从未占有而患得患失的生动写照。“没有意义/你想/我讲/你知”这样的时刻不必出口捅破那层窗户纸,因为双方其实都清楚会如何结局。急促的鼓声在贝斯线驱动下,略失真的吉他为歌曲增添了迷离的迷幻气质。

《享受》与《一半》两首抒情曲目间的无缝衔接软化了对芭乐的审美疲劳,反倒在这之上创造了新奇的听觉体验。《享受》的旋律线带着昭和时代日本流行乐的浪漫气息(看作曲是日本人也难怪)。沉迷感情中的自私与热恋不愿放手的执着在林夕的词作中体现得淋漓尽致。“最好天地毁了/二人不热吻/做什么”王菲这样反问道,在“感受”与“享受”中用副歌好听到升天的尾腔转音贡献了生涯最浪漫的旋律唱段。弦乐渐渐淡去而只留下轻柔的吉他扫弦和贝斯,留下《一半》在《享受》浓烈后的平淡和患得患失。不安全感总伴着占有欲而来。副歌处的手摇铃清脆而美丽,弦乐与梦幻感的吉他间配合绝妙,曲目结尾额外拉长的和声轨给王菲的声音增添了梦幻清新而不真实的美感。

《无题》突如其来的快速节拍打破了前两首芭乐平淡如水的气氛。急促的鼓机节奏在阴森的合成器键盘切入。弦乐,合成器与吉他在数小节间的快速变化正如变化多端的阴暗光线,打在王菲疏离单薄的空灵人声上。林夕也在《无题》中一贯锐利地表现出对复杂情感的批驳与思考。在鼓机淡去后,弦乐消失,紧接上模糊回响的键盘琶音。

全专由刘以达作曲,一首普通话演唱的《流星》结尾。节拍再次进入,吉他与键盘间稀疏的回应仿佛如歌词中遥相呼应的两颗星星,充斥着神秘与疏离气息。“我在海角/你却在天边”与《彼岸花》中“我站在/海角天涯”相映成趣,但与《寓言》对爱情生熄循环的看破红尘不同,《Di Dar》充满了身处爱情漩涡中的迷茫与甜蜜,焦虑与斗争。在结尾曲,她终于决定奋力挣脱,做一颗流星走人。《流星》体现出一种宿命论的物哀美学,周耀辉的词作唯美而绝望,却暗含自立更生的希望:“数不尽的流星/只有一个希望 我寻找我自己/美丽故事”。更印证了王菲对爱情独具一格的态度和敢爱敢恨的勇气。

王菲向来是梦泡与华语流行融合的范本,从广泛吸纳欧美独立流行和当下热门港乐风格的《胡思乱想》到充满对经典之作重新诠释和演绎的《菲靡靡之音》,菲式流行接地气的流行性与先锋导向双线并进,并在《Di Dar》中达到高点。而往后的作品在艺术与流行中的取舍都再无这样模糊,而是分得清晰许多(无褒贬或哪种更好,但确实是两种同中有异的创作思路)(蒽说的就是寓言)。

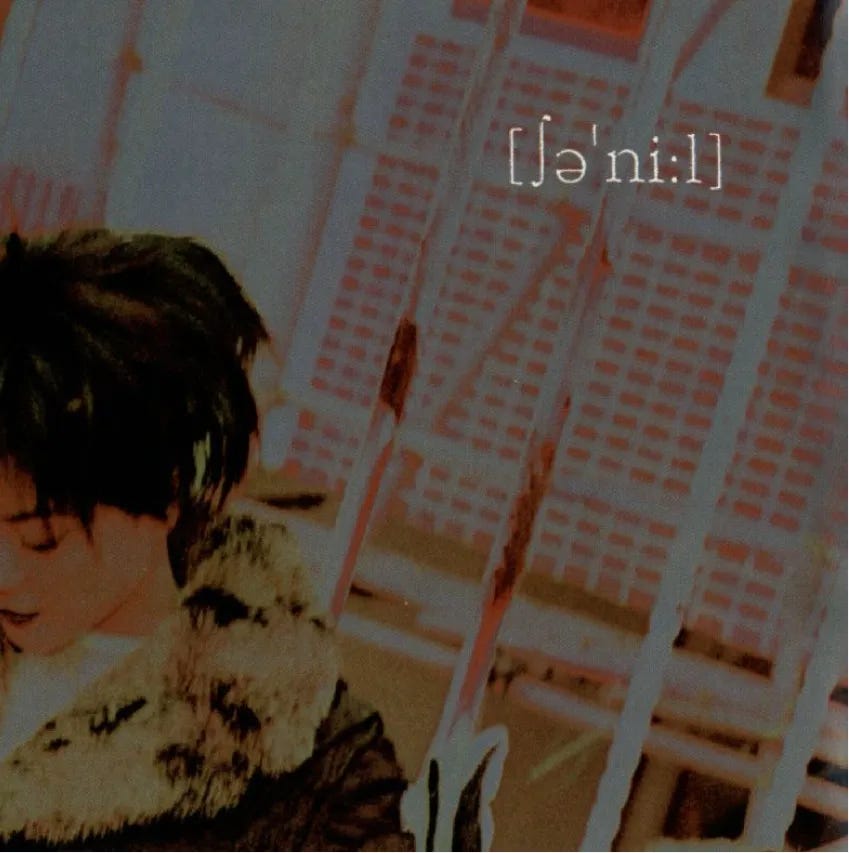

在投身《浮躁》彻底的艺术化路线前,菲从《讨好自己》到《Di Dar》间一直坚持在市场与自我音乐态度的品控间平衡取舍的尝试不仅成功牢牢把握了流行乐市场,获得了创作上极高的自主权,其广泛涉猎和尝试的音乐风格也为后来作品中曲风的融合和对迷幻乐进一步的吸收奠定了基础。而在那之前,《Di Dar》不管是流行度还是艺术性都平衡得巧妙而有机,情绪线和概念高度统一,是谈到王菲前《浮躁》时代不可能绕过的一张专辑。不过这个举起双手的封面有点像在求放过。